“Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela”. A frase foi dita pela ativista norte-americana Angela Davis, em 2017, em uma conferência na Bahia, sintetiza a vida e trajetória profissional inspiradora da moradora da Via Ápia, Valdete Lima, de 78 anos.

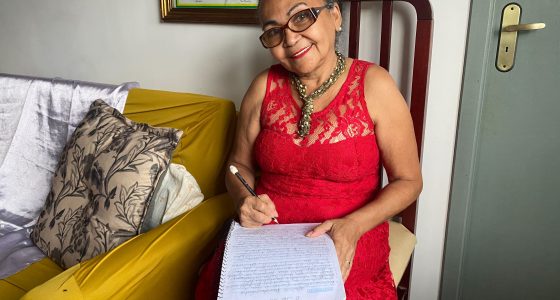

“A entrevista pode ser na redação de vocês?”, pergunta Valdete ao encontrar a repórter, que em seguida completa: “É bom que eu mato a saudade!”. Com 1,57 de altura e cabelos crespos bem branquinhos, ela subiu os quatro andares de escada, que dão acesso à redação do Fala Roça, para um bate-papo regado a café e lembranças.

Jornalista aposentada, ela não entrava em uma redação de jornal há 15 anos. “Eu tinha muita vontade de fazer jornalismo desde garota morando aqui [na Rocinha]. Meu interesse pela profissão surgiu a partir dos questionamentos da juventude. Um desses incômodos foi o alto índice de gravidez na adolescência na Rocinha”, revela.

Mãe de duas filhas, Valdete Lima trabalhou por décadas como revisora do jornal O Dia e o impresso Maioria Falante, jornal do movimento negro, em uma época com pouquíssimas oportunidades para mulheres negras nas redações de jornalismo.

Segundo o levantamento “Raça, gênero e imprensa: quem escreve nos principais jornais do Brasil?”, realizada pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (Gemaa), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), nos três principais jornais do país, pessoas negras são apenas 9,5% dos jornalistas que assinam textos entre homens e mulheres.

Nascida em 1945, em Salvador, Valdete veio morar na Rocinha ainda bem pequena, aos 9 anos, quando a mãe, Isabel do Carmo Bispo, comprou um dos terrenos loteados do bairro Barcelos – área hoje conhecida como Via Ápia e Boiadeiro.

Filha da doméstica, que a criou sozinha desde que chegou ao Rio de Janeiro, Valdete conta que também foi estudar jornalismo pelo apreço que desenvolveu pela literatura ao acompanhar a mãe e a tia para trabalhar. Era quando a menina tinha acesso aos livros das bibliotecas da casa dos patrões.

Estudante da escola pública Henrique Dodsworth e, posteriormente, da escola privada Instituto José Bonifácio, ela conta que aprendeu latim, inglês e francês ainda no ensino fundamental. Mas, aos 16 anos, interrompeu os estudos para trabalhar e ajudar com as despesas da casa. Foi quando a mãe pediu para os antigos chefes, à época, proprietários de uma editora, uma vaga para a filha. O primeiro emprego na editora foi o pontapé para ela trabalhar como revisora ortográfica em outros jornais nas décadas de 1980.

Já o sonho de estudar jornalismo ficou guardado até Valdete Lima ingressar na universidade por exigência do trabalho, aos 35 anos. “Eu sempre quis ser mãe. Eu seria infeliz se não fosse mãe. Eu queria dar a educação que a minha mãe me deu pra elas. Essa é a minha riqueza… o meu legado é o da educação”, afirma.

Jornalista do Movimento Negro Brasileiro

“Vem cá, você é redatora ou revisora?”, perguntou Éle Semog, um dos fundadores do jornal impresso Marioria Falante. “As duas coisas: de dia, redatora, e à noite, revisora”, respondeu Valdete Lima, que estava tomando um chopp com amigos no restaurante Amarelinho, na Cinelândia, Centro do Rio.

E recorda: “Tudo começou [a atuação dela no jornal do movimento negro] com a dúvida se Bangu tinha acento ou não”. Isso porque o bate-papo descontraído rendeu um convite para a jornalista colaborar com o jornal Maioria Falante, impresso que circulou na cidade entre 1987 à 1996.

Na ocasião, Valdete ficou receosa de aceitar a proposta por falta de tempo, pois ela trabalhava em outros dois jornais: O Mundo Português e O Dia. No entanto, encantada em escrever reportagens sobre questões raciais, voltou na decisão. Assim, ela se tornou colaboradora do impresso, que se orgulhava de se autointitular como um “jornal de pavio curto”, em 1988.

Conhecido por ser o jornal dos negros, nordestinos, indígenas e das mulheres, o Maioria Falante surgiu a necessidade de debater a consciência negra no Brasil e combater o racismo através do jornalismo. “Fizemos matérias maravilhosas, eu fiz uma matéria enorme com a Elza Soares uma vez”, lembra a jornalista.

No jornal, ela atuou além de redatora como editora, revisora e diretora, tendo oportunidade de viajar para Nova York, em 1994, para aprender mais sobre o movimento negro americano que a inspirava. Na cidade norte-americana, estudou tradução e apoiou a construção da primeira biblioteca de literatura brasileira na cidade: a Brazilian Endowment of Arts, trabalhando como revisora no The Brasilians.

Caso de amor: De Nova York a Rocinha

Nos EUA, Valdete conheceu novamente o amor ao lado do brasileiro Paulo Cesar de Melo. “Ele abria a porta do carro, um amor lindo e com costumes que a garotada de hoje em dia não têm”, ressalta. Mas, a saudade bateu e decidiu voltar ao Brasil.

“Falei assim: ‘olha eu vou me embora porque eu preciso conhecer meus netos. Sou canceriana, muito mãe, amiga’. Eu não pensei que ia ficar tanto tempo longe da minha família”, explica ao se recordar do diálogo que teve com o namorado.

Em 2011, após a morte da mãe, Valdete se estabeleceu na cidade de Iguabinha, na Região dos Lagos. Até que, no final do ano de 2012, o antigo amor retornou ao Brasil para reencontrar Valdete. “A primeira vez que ele visitou a Rocinha para encontrar a minha família, ele se apaixonou pela favela: ‘nega, a gente podia morar aqui”, conta.

Já em janeiro de 2013, ela retornou para a favela em que cresceu ao lado do grande amor. Porém, uma semana após a mudança, aos 66 anos, Paulo César, morreu em casa. Foi imersa nesta tristeza que Valdete conheceu a Casa Naná, um ambiente de convivência para pessoas idosas, onde ela presta voluntariado.

“Isso me faz um bem danado [trabalhar na Casa Nana], porque como eu tive uma vida muito intensa, ficar em casa, lavando, cozinhando…Eu não nasci pra isso de jeito nenhum, nem se tivesse marido”, garante às gargalhadas.